《行旅者》

在全球化(globalization)的浪潮中,我们生活在一个人人都可能成为游客的时代。资本、文化与信息跨越国界自由流动的现实,让我们切身感受到自己正以“世界公民”(global citizen)的身份生存,同时也更强烈地要求我们坚守以民族、地域与传统为根基的身份认同。当代艺术家正面临这一双重处境:若随波逐流于全球主义(globalism),便有丧失固有文化身份的风险;反之若停留在民族主义(nationalism)中,又容易在全球话语的形成过程中被边缘化。

展览标题《The Tourists》取材自日本思想家东浩纪(Azuma Hiroki, 1971~)的著作《游客的哲学》(2017)。东浩纪将当下时代解释为全球主义与民族主义共存的“二层结构”,并提出不依附于国境和根基、不断游移并生成偶然性的主体——“游客(Tourist)”的概念。游客并不固守于特定的起源或目的,而是在他国与本国之间体验未曾预料的瞬间,由此生成新的关系与邂逅。

这一思考也与雅克·德里达(Jacques Derrida, 1930~2004)在其著作《明信片》(The Post Card, 1987)中提出的“误配(misdelivery)”概念相关联。在现代体系中,邮递理应始终准确送达,但现实中却常因迷失或延误而抵达完全不同的收件人。德里达在这种不确定性与偶然性中看到了撕裂既有真理体系的哲学可能性。他指出,真理与身份并非单向抵达预定目的地,而是在迷失与迂回的过程中不断生成。东浩纪将此思考加以扩展,并以“游客论”作为重新思考21世纪主体性的框架。他认为,游客制造的偶然相遇与松散连接,正展现出我们今日在僵局中仍可想象的全新连带的可能性。

这种论点亦与我们理解当代艺术家的方式相关。面对群展时,我们往往首先查看艺术家的履历。“艺术家姓名(b. 出生年,国籍)”这一简洁的表述虽然直观有效,却无法解释当代艺术家所经历的复杂路径。移居与停留、学业与交流,乃至数字网络中的邂逅,使得个体身份已无法再被单一国籍所还原。《The Tourists》正是从这一问题意识出发。本次参展艺术家的实践,不再固守于出生地或国籍等单一坐标,而是经由迁徙、变异、吸纳与再诠释,生成出独特的创作方式与艺术世界。

随后的七位艺术家介绍,既揭示了他们无法仅以简单信息捕捉的复杂轨迹,同时也与既有标注并列,以自然的方式唤起其中的差异。

艺术家介绍

王宝(Bao Vuong, b.1978, 越南) 幼年时移居法国并在此成长,目前以布鲁塞尔为基地,往返于越南、法国与比利时之间。他的创作通过海洋、流亡、记忆等主题,揭示超越国籍的迁徙痕迹。

林芳露(Lin Fanglu, b.1989, 中国) 出生于中国东北大连,但其纺织技艺却向中国西南乡村的手工艺人学习。他曾在北京、德国卡尔斯鲁厄、日本东京生活与学习,如今居住在上海,构筑出横贯传统与当代、地域与世界的语言。

李炯玖(Lee Hyungkoo, b.1969, 韩国) 在美国留学期间,开始探索作为异乡人的感知与身体变形。他的创作跨越面相学、解剖学、科学实验与漫画式想象,在现实与虚拟的边界间游走。

金善宇(Kim Sunwoo, b.1988, 韩国) 虽在首尔成长,但其创作以曾生活于毛里求斯岛的渡渡鸟(dodo)为核心展开。渡渡鸟作为梦与自由的隐喻,将艺术家的世界拓展为不再局限于特定地域的普遍性维度。

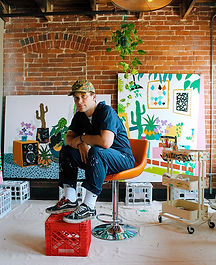

库珀(Cooper, b.1992, 美国) 一直在美国印第安纳州进行创作,但因Instagram而为人所知并在伦敦出道。他的案例正是SNS平台跨越国籍、形成艺术主体性的当代实例。

爱丽丝·赫布斯特(Alice Herbst, b.1993, 瑞典) 自幼辗转多个地区,借此形成身份认同,并通过在线平台作为主要工具,获得国际性机会。她曾在法拉利设计工作室开设讲座,其作品亦被意大利著名的马拉莫蒂收藏收录。

埃莉诺·约翰逊(Eleanor Johnson, b.1994, 英国) 虽为英国出生,但其视觉基础源于童年在意大利与法国接触到的古典绘画与雕塑,以及伦敦国家美术馆的大师之作。她在临摹鲁本斯到马蒂斯的传统中汲取的技法,使其作品能够将古典与当代图像结合并重新诠释。

结语

本次参展的七位艺术家,通过童年记忆、学业与留学经历、在陌生城市的停留与迁徙,以及借助社交网络(SNS)的交流,构筑了各自的艺术世界。展览建议我们将他们视为“游客”。这不仅是对他们在艺术实践中所遭遇的多样经验及由此构建的身份的尊重,同时也启发我们理解艺术如何在流动与差异中生成。

这一脉络贯穿整个展期。展厅中汇聚的作品并不固守于单一的起源,而是在迁徙、误解与再诠释中不断生成新的意义。观众也作为“游客”参与其中,与作品相遇。这些作品如同来自不同背景的信件,往往无法准确抵达:有的作品唤起出人意料的亲切感,有的作品则显得陌生而模糊。正是在这种差异与不完整性中,新的解读与关系得以发生。

通过《The Tourists》,我们期待首尔的观众能像游客般与艺术家及其作品相遇,在偶然与松散的连接中体会不同世界的交汇。这些短暂却偶然的邂逅,将开启彼此交织与延展的瞬间,并长久地留存为记忆中的风景。

展出作品

李炯玖 C05 动画鼠 铅笔、丙烯纸上 28.4 x 23 cm |  李炯玖 C05 动画鼠 铅笔、丙烯纸上 28.4 x 23 cm |  李炯玖 C07 动画猫 铅笔、丙烯纸上 40.3 x 34 cm |

|---|---|---|

李炯玖 C12 动画野兔 铅笔、丙烯纸上 50.5 x 40 cm |  李炯玖 C30 动画粉红豹 铅笔、丙烯纸上 56.5 x 75.8 cm |  爱丽丝·赫布斯特 盾形花束 布面油画 155 x 124 cm |

艾琳诺·约翰逊 发热之梦 No.2 布面油画 60 x 100 cm |  艾琳诺·约翰逊 沉坠,飞扬 布面油画 160 x 185 cm |  艾琳诺·约翰逊 肌肤的晕痕 布面油画 120 x 150 cm |

艾琳诺·约翰逊 恋人们 布面油画 120 x 150 cm |  库珀 波斯陶罐 布面丙烯 152 x 122 cm |  金瑄祐 星辰之拥 布面水粉 53 × 46 cm |

金瑄祐 捉迷藏 布面水粉 91 × 73 cm |  王宝 穿越 307 布面油彩、丙烯、铝粉、蜡 140 x 140 cm |  王宝 穿越 306 布面油彩、丙烯、铝粉、蜡 100 x 170 cm |

林芳璐 她的粉色身体 No.2 植物染色棉,棉线 92 x 72 cm |  林芳璐 她的粉色身体 No.1 植物染色棉,棉线 34 × 34 cm |  林芳璐 异想天开的她 No.5 植物染色棉,棉线 42 x 42 cm |

艺术家

爱丽丝·赫布斯特

1993年生于瑞典斯德哥尔摩

爱丽丝·赫布斯特是一位常驻斯德哥尔摩的艺术家。童年时期她频繁迁徙,最终回到斯德哥尔摩就读于斯德哥尔摩艺术学院,并于2017年毕业于格勒斯堡美术学院。完成学业后不久,赫布斯特便受邀前往意大利马拉内罗的法拉利设计中心(Ferrari Design Center)举办讲座,以表彰其卓越的艺术视野。

赫布斯特的创作以具象绘画为核心,独特地融合了抽象与写实。她常常以日常材料(如纸板、纸张和布料)制作道具,并将其置入画面中,以赋予绘画空间与氛围上的生动感。她如同舞台设计师一般,精心编排这些物件,引导观者在其中想象展开的叙事。诸如纸板制成的餐边柜或被压扁的茶杯等熟悉之物,通过意想不到的材质转化而获得新生,有时逼真地模仿真实质感,有时则强调平面性或人工痕迹,从而邀请观者在其中发现自我理解。她对服饰图案和色彩搭配的敏锐关注贯穿于作品之中,并不时将自身置入画面,化身为新的角色。通过这些方式,赫布斯特不断探索材料的转化与身份的流动性。

赫布斯特的作品曾在国际范围展出,并被世界各地的收藏机构收藏,其中包括享有盛誉的意大利玛拉莫蒂收藏(Collezione Maramotti)。在成为艺术家之前,她曾是一名职业模特,并登上《Harper’s Bazaar》《L’Officiel》及 BBC 等国际媒体。她目前生活和工作在斯德哥尔摩,持续拓展具象绘画的边界,并挑战当代艺术中的传统观念。

王宝

1978年生于越南西贡

王宝1978年生于西贡,法籍越南艺术家,其创作深受记忆、流亡与缺席的影响。两岁时随家人以难民身份离开越南,在法国成长,这段经历持续塑造着他的艺术视野。他毕业于法国美术学院(Beaux-Arts),多年来逐步构建出一条以内省与集体历史为养分的“静默之路”。目前定居于布鲁塞尔与巴黎之间,其作品经常在国际展览、艺博会与艺术机构中展出。

自2017年以来,王宝持续创作《The Crossing》系列——这一奠基性绘画计划源于海洋与无声的记忆。他的夜色画布通过刀刃刻入层层黑色颜料,并常结合香灰、金箔、石墨粉末等元素性材料,营造出辽阔的海景意象,其中地平线成为可见与不可见之间的张力之线。

在这些作品中,黑色并非空无,而是一种丰厚的密度,掩藏着脆弱而隐秘的内在之光,承载着希望与韧性。每一幅作品既如碑铭,又似门槛,留存着身体、记忆与精神的跨越痕迹。

《The Crossing》邀请观者进入一种直接的、冥想般的、近乎礼仪化的相遇。作品去除了具象的描绘,却为观者提供了自我投射的空间——如同一首无言的集体合唱,开启了一处沉思与觉醒之境,一个神圣的所在,使失落之物与光中永存之物得以对话。

.jpg)

库珀

1992年生于美国印第安纳州埃文斯维尔

库珀是一位来自印第安纳州埃文斯维尔的美国当代艺术家。他在艺术学院学习平面设计,培养了自身的美学感知。在早期音乐产业的职业经历之后,他逐渐转向纯艺术创作。自2019年于家乡印第安纳建立个人工作室以来,库珀发展出一种独特的绘画语言,将1990年代后现代波普的鲜明色彩与中世纪现代主义设计的感性融为一体。他被玛多克斯画廊创意总监杰伊·拉特兰(Jay Rutland)发掘,并通过在伦敦举办的一系列个展,确立了新生代画家的地位。

他的创作将日常场景与个人记忆重新编织为鲜活的绘画作品,在怀旧与当代感之间建立起独特的平衡。复古音响设备、音箱、植物及其工作室周围的物件,常常作为反复出现的母题,源自于他祖父母唱机的记忆以及音乐带来的早期启蒙经历。库珀自称性格焦虑,但他解释说,反复描绘音箱的过程对他而言是一种冥想。在画作前,他沉浸于其形式之中,获得宁静与稳定感。

在洛杉矶,他在建筑外墙上创作的大型野花壁画,促成了与蔻驰纽约(Coach NY)、阿迪达斯(Adidas)、范斯(Vans)和彪马(Puma)等全球品牌的合作。他还参与了公共艺术项目,包括为说唱歌手尼普西·哈塞尔(Nipsey Hussle)童年的篮球场绘制壁画。如今,库珀的作品已广泛进入台湾、中国、韩国及其他地区不同世代藏家的收藏。以“I Am Cooper”为座右铭,他不断将平凡转化为非凡,不仅为观者呈现其独特的世界,同时也为他们提供了一面映照自我的镜子。

艾琳诺·约翰逊

1994年生于英国

艾琳诺·约翰逊毕业于伦敦大学学院(University College London, UCL)艺术史专业(学士),并获得伦敦艺术学院(City & Guilds of London Art School)美术硕士学位。2019年,她赴意大利布雷西亚的蒙蒂宫(Palazzo Monti)驻留两个月;2025年,她荣获杰克逊艺术奖(Jackson’s Art Prize) 一等奖。目前,她生活和工作于英国牛津郡。

约翰逊的绘画以大尺幅画布与强烈的笔触著称,将古典语汇与当代图像融为一体。她早期在意大利与法国接触古典大师的绘画与雕塑,并多次造访伦敦国家美术馆中的纪念性作品,这些经历奠定了她的视觉语言基础。她的技法通过观摩并临摹大师传统逐步形成,从鲁本斯(Rubens)到马蒂斯(Matisse),皆成为其养分。她常以安尼巴莱·卡拉奇(Annibale Carracci)或尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)的色彩为起点,继而叠加来自互联网的当代图像。作品多以神话或童话中的人物与氛围为起点,逐层构建复杂的画面,邀请观者长时间凝视与解读。巴洛克艺术的繁复与幻想特质,对她的绘画感性有着深刻影响。

近年来,约翰逊意识到自身视觉感知的独特性:由于双眼视觉条件的限制,她对世界的感知更像是重叠的平面,而非三维深度。这种视觉特质塑造了她作品的平面化与梦幻氛围,画中人物常被置于同一平面之上。她将这一经验延展为“非稳定感知”的主题,力图捕捉现实在清晰与消解之间的摇摆——仿佛徘徊于清醒与梦境的临界点。

约翰逊的作品已被英国、美国、欧洲、亚洲、非洲及南美洲的私人和机构收藏。其将古典与当代、神话与感知交织的创作实践,已在艺术界与艺术市场获得了广泛认可。

李炯玖

1969年生于韩国浦项

李炯玖毕业于首尔弘益大学(Hongik University),获雕塑学士学位(BFA),并在美国耶鲁大学(Yale University)获得雕塑硕士学位(MFA)。他于2007年第52届威尼斯双年展(Venice Biennale)担任韩国馆代表艺术家而获得国际瞩目。此后,他的创作跨越雕塑、装置、影像及行为等领域,难以被单一范畴所定义,并以广泛的兴趣与持续的实验精神,确立了其作为韩国当代艺术最具特色艺术家之一的地位。

李炯玖的创作核心在于尝试去中心化人类视角,并通过陌生而非传统的视角重新想象世界。在《物体化》(The Objectuals)系列中,他制作了放大和扭曲身体部位的装置,以此挑战西方的美学理想;这一探索后来发展为《拟生》(Animatus),构想拟人化卡通角色的骨骼解剖学。此后,他通过《眼迹》(Eye Trace)将研究扩展至非人类生物的视角,而《面部痕迹》(Face Trace)则结合了自己的面部与十二个头骨样本,以质疑文化建构的审美标准与相术的符号代码。在《度量》(Measure)中,他描绘了盛装舞步(dressage)中马与骑手的动作轨迹,探讨控制、共存与信号的问题。这些研究将解剖学与生物学的想象力与艺术创造力融合,揭示了他持续致力于以多层次且陌生的方式重新思考身体与世界。最近,他的新作《Kilikilimauna》于2024年在 Bazaar 展览 UNDER/STAND 中展出,将其探索延伸至宇宙维度,对物质、起源与宇宙进行了反思。

李炯玖曾在诸多重要机构举办展览,包括瑞士巴塞尔自然历史博物馆(Natural History Museum, Basel)、巴黎路易威登空间(Espace Louis Vuitton, Paris)、伦敦皇家艺术学院(Royal Academy, London)、上海民生现代美术馆(Minsheng Art Museum, Shanghai)、首尔三星美术馆 Leeum(Leeum Museum of Art, Seoul)等。其近期个展包括首尔斗山画廊(Doosan Gallery)与 P21(2021–22),以及釜山美术馆(Busan Museum of Art, 2022)。李炯玖的作品现藏于欧洲、美洲与亚洲的重要公共及私人收藏之中,并因其将科学实验与艺术想象独特结合而持续获得国际认可。

Kim Sunwoo

1988年生于韩国首尔

Kim Sunwoo 是一位来自韩国首尔的艺术家。他于2015年毕业于韩国的东国大学(Dongguk University)美术学士(BFA),并于2017年获得同校艺术教育硕士(MA)。他的创作通过渡渡鸟(生活在毛里求斯岛,17世纪就已经灭绝)这一主题,探讨当代生活中的梦想、可能性与自由意志。2014年,他在准备比赛时偶然接触到渡渡鸟的故事——这种曾生活于非洲南部毛里求斯岛上的鸟类,最终因葡萄牙人到来而灭绝。次年,他获得一贤旅行基金(Ilhyun Travel Grant),前往毛里求斯驻留一个月,参观相关地点与机构,并通过绘画与写作进行研究。

Kim 的作品将渡渡鸟作为隐喻,用以反思在社会规范中逐渐丧失天赋能力的个体。他笔下的渡渡鸟在丛林中徘徊、彼此共舞,有时乘着气球升上天空。他并未将渡渡鸟描绘为“可怜的不会飞的鸟”,而是赋予它新的希望象征——拥有再次飞翔的潜能。尽管早已灭绝,渡渡鸟在 Kim 的画布上重获新生,开启新的冒险,并为观者提供无尽的想象与启发。

Kim Sunwoo 已举办十八场个展,并参与了众多群展,同时曾在日本、美国与韩国参加驻地项目。2018年,他参与现代汽车公司(Hyundai Motor Company)麻浦大桥下壁画项目及乙支设计艺术项目(Eulji Design Art Project),将创作拓展至公共艺术。2019年,他获得三星 BESPOKE 设计大赛及 KBS 总裁奖,并被伦敦萨奇艺术(Saatchi Art)的《另一艺术博览会》(The Other Art Fair)评选为十二位“重点艺术家”之一。从而获得国际关注。此后,他与多家国内外重要品牌合作,包括:世界电子竞技大赛(World Cyber Games)20周年(2021)、LG电子(2022)、海特真露(Hite Jinro, 2022)、正官庄(Jeong Kwan Jang)、Ricasoli 葡萄酒、Galleria 百货(2023)、宝格丽(Bulgari, 2023)。在2025年,他进一步拓展与星巴克(Starbucks)、乐天文化基金会(Lotte Cultural Foundation)、乐天 Wellfood 及 圣塔玛丽亚诺维拉(Santa Maria Novella)的合作项目。

林芳璐

1989 年出生于中国大连

1989 年生于中国大连,现工作、生活于上海。林芳璐于 2008 年毕业于北京中央美术学院

(Central Academy of Fine Arts, CAFA),获学士学位(BFA),并于 2012 年取得同校硕士

学位(MFA)。她还先后参加了德国卡尔斯鲁厄造型艺术学院(Hochschule für Gestaltung

Karlsruhe)及日本东京艺术大学(Tokyo University of the Arts)的交换项目。在云南大理周

城村,她曾用一年时间直接向当地少数⺠族女工学习扎染、织布与编结的技艺,并在过去十年

中将这些技艺转化为大尺度的装置艺术。

林芳璐的创作根植于中国⻄南云南、贵州等地由女性匠人延续至今的纺织艺术。借鉴白族与侗

族的纺织文化,她运用棉线、棉布与竹子等天然材料进行编织、折叠与打结,将传统工艺拓展

为宏大的装置作品。她的作品积极展现了无数代匿名女性积累的劳动与智慧,并将其转化为当

代视觉语言。这些作品既蕴含关怀与爱的温度,又以宏大的尺度与强烈的质感营造出压倒性的

感官体验。她的⻓期创作系列《她》(She)向在困境中依然展现出生命力与坚韧的工艺传统

致敬。密集的编织结构展开为有机形态,令人联想起树叶、花朵、根系与海洋生物,既为观者

提供安慰与宁静,又在某些时刻制造出仿佛将要吞没的张力。

她的创新实践获得了国际性的认可。2021 年,林芳璐荣获 罗意威基金会工艺奖(LOEWE

FOUNDATION Craft Prize) 大奖;2024 年入选 《阿波罗》杂志(Apollo Magazine)“40 位

40 岁以下工艺艺术家”。2022 年,她参加了上海 斯沃琪和平饭店艺术中心驻留项目(Swatch

Art Peace Hotel Residency)。她的作品曾在全球重要群展中展出,包括:威尼斯设计双年展

(Venice Design Biennial)、巴黎装饰艺术博物馆(Musée des Arts Décoratifs, Paris)、墨

尔本维多利亚国家美术馆三年展(NGV Triennial, National Gallery of Victoria, Melbourne)、

广州设计三年展(Guangzhou Design Triennial)。她的作品亦被重要公共机构收藏,包括墨

尔本维多利亚国家美术馆(National Gallery of Victoria)、巴黎装饰艺术博物馆(Musée des

Arts Décoratifs)以及圣彼得堡叶拉塔当代艺术博物馆(Erarta Museum of Contemporary

Art)。